Avril 2022…Projet « Fusée »

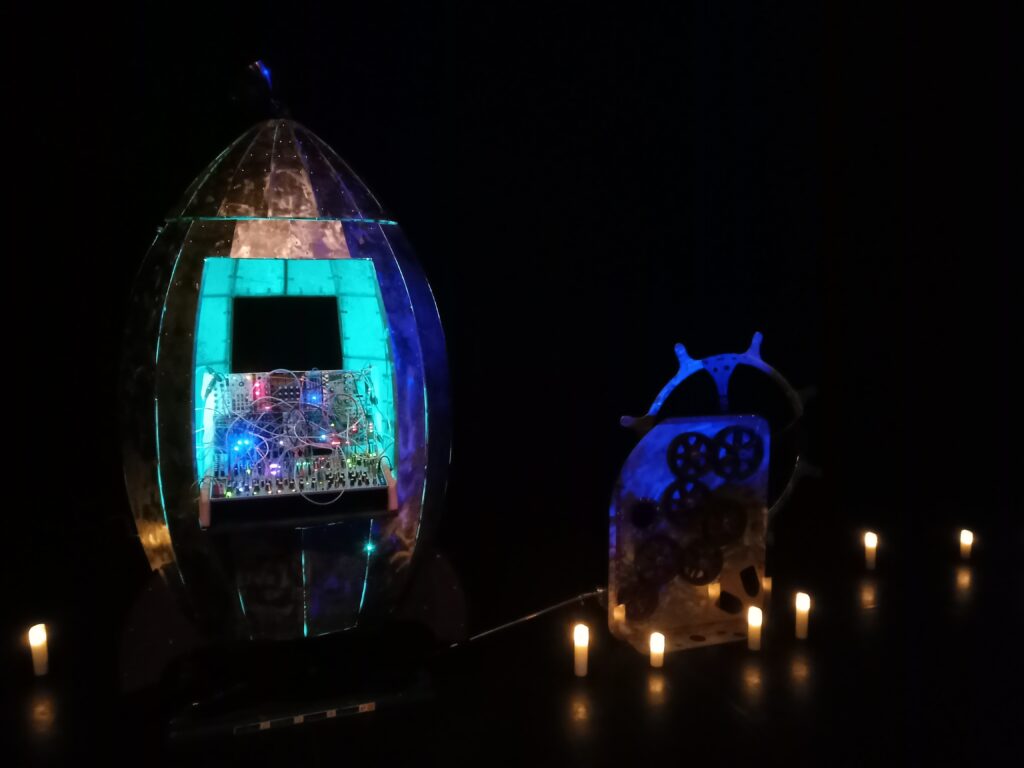

L’objectif de ce projet, réalisé au sein du département GMP par des étudiants de deuxième année, était de concevoir et réaliser un élément de décor animé mécaniquement pour un spectacle destiné aux enfants. La demande émanait de la compagnie Paon Paon Cui Cui, basée au Havre, qui propose différents spectacles. Cette compagnie intervient dans des écoles, des crèches, des IME, des centres de loisirs, des hôpitaux, des salles, des théâtres, des festivals… L’élément de décor évoqué ici était destiné au spectacle « Sieste électronique », un spectacle pour enfants à partir de 6 mois accompagnés de leurs parents ou de professionnels encadrants. Il est conçu pour avoir un rythme adapté au temps calme, à la sieste et à la durée d’attention des enfants.

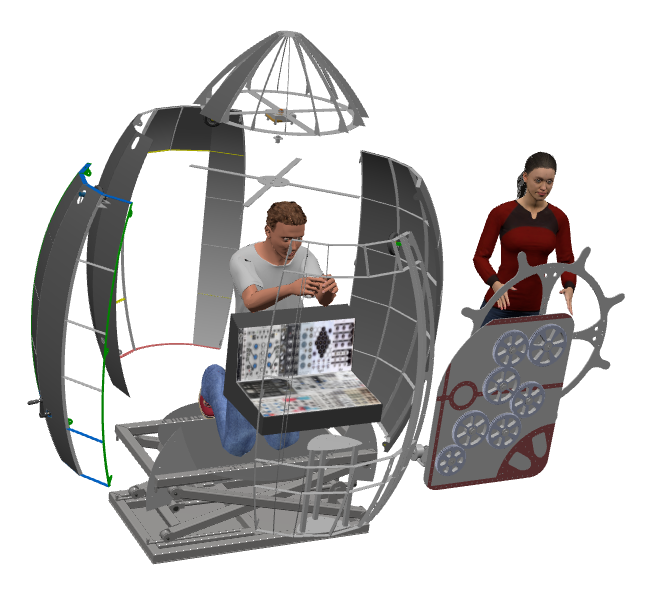

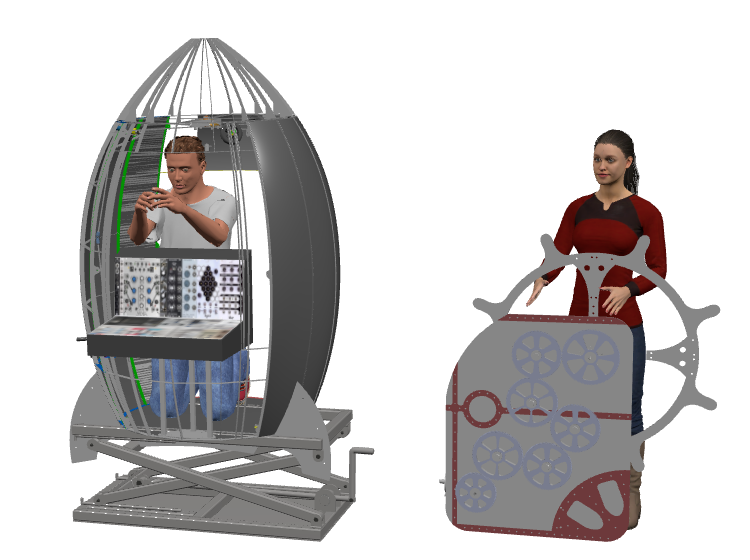

Le cahier des charges était alors le suivant : créer un décor animé mécaniquement en forme de fusée, dans lequel un comédien et son synthétiseur pourront s’installer.

Cette fusée devra donner l’illusion de décoller lorsque la comédienne, située à l’extérieur de la fusée, actionnera un élément du type manivelle, roue, levier,… Le déplacement vertical de la fusée sera de l’ordre de 500mm, le mouvement devra être assuré sans être bruyant afin de ne pas gêner le bon déroulement du spectacle.

Après plusieurs semaines de conception, de calculs, de fabrication, les étudiants de GMP ont finalement pu livrer cette fusée . Elle a en effet été installée à la Forge à Harfleur lors d’une résidence de la compagnie Paon Paon Cui Cui et les différents tests se sont avérés très satisfaisants…